「体重」より「体脂肪率」と「筋肉量」を見る時代へ

近年の減量トレンドは数字(体重)を減らすことから「質(体組成)を整える」へとシフトしています。

食事制限だけで減量すると確かに体重は落ちますが、同時に筋肉も大きく失われやすく、基礎代謝(安静時エネルギー消費量)が低下し、リバウンドを招きやすいことがわかっています。

筋肉は脂肪を燃やす“炉”であり、姿勢やボディラインを形づくる“フレーム”でもあります。

筋トレ(レジスタンストレーニング)を併用しながら筋肉を維持・増加させることこそ、長期的に見たときに最も効率的かつ健康的なダイエット法といえるでしょう。

本稿では、最新研究やアメリカスポーツ医学会(ACSM)のガイドラインを参照しながら、筋トレが脂肪燃焼とリバウンド防止にどう寄与するかをご説明します。

筋トレが「脂肪燃焼スイッチ」を入れる3つの生理学的理由

1-1 アフターバーン効果(EPOC)が長時間持続

筋トレは短時間に大きな無酸素エネルギーを消費するため、運動後も酸素摂取量の高い状態(EPOC: Excess Post-exercise Oxygen Consumption)が持続します。

エネルギー消費の余熱は24〜48時間、条件によっては最大72時間続くと報告されており、安静時代謝が平均6〜15%上乗せされるケースもあります。

1-2 脂肪分解ホルモンが一斉に分泌

大筋群を高強度で刺激すると、成長ホルモンやテストステロン、カテコールアミン(アドレナリン等)が一時的に急上昇します。

これらのホルモンは脂肪細胞内のホルモン感受性リパーゼ(HSL)を活性化し、トリグリセリドを遊離脂肪酸とグリセロールに分解します。

分解された脂肪酸は血流に乗って筋肉へ運ばれ、ミトコンドリアで燃焼されます。

1-3 ミトコンドリアと酵素が増え「燃える筋肉」へ進化

高張力の筋収縮はエネルギーセンサーAMPKを活性化し、筋線維内ミトコンドリアの新生を促します。さらに酸化系酵素群の発現も増えるため、同じ動作でも以前より脂肪を優先的に使う“燃費の良い”筋肉に変わります。

筋トレは「運動後」の長時間にわたり脂質代謝を亢進させ、ホルモンとミトコンドリアを通じて燃焼体質を作り上げます。

脂肪はどう燃やすのか?エネルギー代謝の基礎

脂肪燃焼は「分解・輸送・酸化」の3段階で成り立ちます。

まずHSLが脂肪細胞のトリグリセリドを分解し、遊離脂肪酸(FFA)とグリセロールを血中へ放出します。FFAは血流に乗って筋へ運ばれ、カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ(CPT-Ⅰ)を介してミトコンドリアに入り、β酸化→TCA回路→電子伝達系という流れでATPを産生します。

最新のメタ分析では、レジスタンストレーニング単独でも体脂肪率が有意に減少することが示されました。

特に12週間以上の介入では、脂肪量の減少と並行して除脂肪体重(FFM)が増える傾向が強く、外見面・健康面の両方にメリットが大きいことが確認されています。

脂肪燃焼はホルモン→FFA輸送→ミトコンドリア酸化という流れで進み、筋トレはこの3段階すべてを加速させます。

筋肉量アップが基礎代謝を底上げするメカニズム

安静時エネルギー消費量(REE)と筋肉の関係

REEは1日の総消費エネルギーの約60-70%を占め、その中で骨格筋は20-30%を担います。

筋肉1kgあたりの1日消費エネルギーはおよそ13 kcal、体脂肪1kg(約4kcal)と比べ4倍近い差があります。

筋肉が減ると“省エネ体質”になりリバウンドを招きやすくなる理由がここにあります。

長期筋トレでREEはどのくらい上がるか?

26週間のレジスタンストレーニング後、中高年被験者のREEは平均7.7%増加したとの報告があります。

別の12週間の研究でも肥満成人のREEが5%超向上し、筋肉量は1.4 kg増加。

長期的には年間で約0.6 kgの体脂肪を“寝ている間”に燃やせる計算になります。

筋トレで筋肉を増やすとREEが上がり、ダイエットの“土台”となる基礎代謝が強化されます。

有酸素運動との併用で得られる相乗効果

コンカレント・トレーニング(CT)の優位性

2024-25年の大規模メタ分析では、有酸素+筋トレを組み合わせたCTが脂肪量減少と筋力向上を最もバランス良く達成することが示されました。

順序は「筋トレ→有酸素」が基本

筋トレでホルモンと交感神経を刺激してから有酸素運動へ移る方が、遊離脂肪酸の動員と酸化が効率よく進みやすいとされます。時間が限られる日は、15-20 分の高強度インターバル(HIIT)を組み込むと、短時間でもEPOCが高く維持され“時間対効果”が高まります。

HIIT×RT研究例

8-12週間のHIIT+レジスタンストレーニング(週3回)では、体脂肪-3.8%・除脂肪体重+1.9 kgという顕著な組成改善が報告されました。

筋トレと有酸素運動を組み合わせると、脂肪燃焼と筋力向上の双方で単独より優れた成果を得やすいです。

リバウンドを防ぐ“筋トレ主導”ダイエット戦略

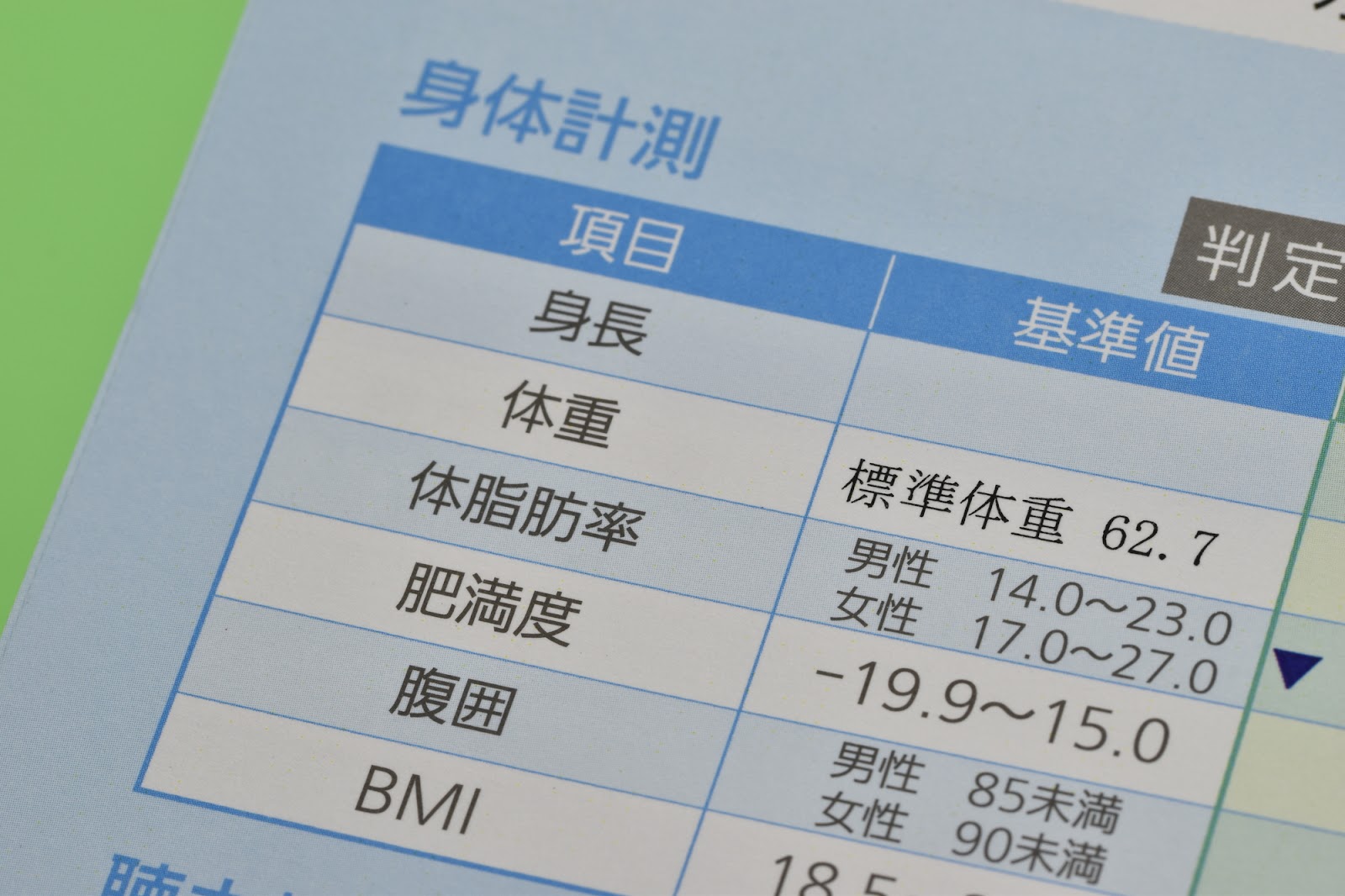

数字より質を追う3大指標

- 体脂肪率

- 除脂肪体重(FFM)

- ウエスト/ヒップ比(WHR)

この3軸で推移を管理すると、体重の微増にも一喜一憂せず“質改善”を正しく評価できます。

極端な食事制限が招く負のスパイラル

急激なカロリー制限は筋分解ホルモン(コルチゾール)を高め筋肉を減少させます。筋肉減少→基礎代謝低下→少量の食事でも余剰カロリーという悪循環がリバウンドの本質です。ACSMは成人に対し週2日以上・全身8-10種目・各8-12回を最低基準としてレジスタンストレーニングを推奨しています。

筋トレは筋肉量を守り基礎代謝低下を防ぐ“リバウンド保険”となります。

食事はたんぱく質確保と緩やかなカロリー赤字を基本に、長期戦で臨むことが鍵です。

まとめ

- 筋トレは脂肪燃焼の“点火役”

運動中の消費カロリー以上に、運動後のEPOCとホルモン分泌が脂質代謝を長時間促進します。

- 筋肉量が“燃焼炉”を拡張し基礎代謝を底上げ

筋肉1 kgのエネルギー消費は脂肪の約4倍。長期的に見れば“筋肉投資”がもっとも効率的なダイエット資産となります。

- 有酸素運動と食事管理は“補助燃料”

コンカレント・トレーニングで糖質と脂質の双方を使い切り、緩やかなカロリー赤字と十分なたんぱく質摂取で筋肉を守ります。

数字(体重)を追う時代は終わりました。

筋肉を守り、鍛え、増やすことで“燃やせるカラダ”を手に入れれば、リバウンドを恐れず健康的にスタイルを維持できます。今日のトレーニング計画やクライアント指導に、ぜひ筋トレ主導のダイエット戦略を取り入れてみてください。

参考・引用文献

- EPOC Comparison Between Resistance Training and HIIT. Front Physiol. 2021.

- Ultrahuman Blog. “EPOC: Burn Calories even after Leaving Gym.” 2022.

- Comparison of Concurrent, Resistance, or Aerobic Training on Body Fat. Med Sci Sports Exerc. 2025.

- Systematic Review of RT, AT, CT on Body Composition. Sports Med. 2024.

- Resistance Training Increases Total Energy Expenditure in Older Adults. J Appl Physiol. 2000.

- Combined HIIT and RT Improves Body Composition. Front Endocrinol. 2024.

- ACSM “Resistance Exercise for Health” Infographic (2023).